Las noticias se suben a la cabeza. Tan incompresibles, tan repetidas, tan asfixiantes, conducen de la incertidumbre a la depresión.

Juan y Piedad las sufren. En los últimos días se han enfadado, han discutido, se han arrojado las cartillas del banco a la cara. Después de 35 años de cariño, desconfían de ellos mismos, de su futuro e incluso de sus ahorros. De si existen; los ahorros y hasta ellos mismos..

La crisis, la austeridad, los bancos, la recesión a todas horas, la intervención en ciernes, sin tregua ni explicaciones. El miedo. Al borde de la jubilación, les agobian sus ahorros.

Lucía es mucho más joven, trabaja en un banco, recibe boletines internos, ve la tele, pregunta, atiende a los clientes, sugiere soluciones, pero sólo resuelve algunas dudas. No cura la depresión ni su contagio.

Juan y Piedad se han tirado a la cara sus obligaciones de deuda, sus fondos e incluso sus plazos fijos; en total, apenas un resguardo para la vejez o las necesidades de los hijos, convertido en arma arrojadiza en el desconcierto y el pánico.

Juan y Piedad acudieron al despacho de Lucia en busca de explicaciones. Para reclamarlas. Al poco, abandonaron sus asientos, se culparon de los pasos dados, negaron todas las soluciones y se enojaron en público, sin respeto, como nunca lo habían hecho.

Lucía trató de calmarles hasta que se sintió acusada. “Yo no estoy aquí para engañar a nadie”, susurró. Lo hizo como si no quisiera levantar la voz. En realidad, lo hizo así porque las palabras se le entrecortaban: de sus ojos rodaban lágrimas. No se tapó la cara.

I

Llamé para decirle que estaba en el pueblo, que necesitaba el teléfono de su yerno, porque debía abonarle unos trabajos que había hecho en casa, y que podíamos tomarnos un café a la puerta de su trabajo. Me respondió, tajante.

– En cinco minutos te espero en casa.

A aquellas horas, apenas las 11 de la mañana, nunca quedábamos en su casa. Tomábamos café en el bar, charlábamos del tiempo transcurrido desde la última vez y aplazábamos los encuentros más pausados a la tarde, cuando se cerraba la jornada, cuando ya no habría prisas ni gente en su oficina. Quizás hubiera cambiado de hábitos.

Nos encontramos a la puerta de su vivienda, saludamos apresurados a su mujer y nos sentamos junto a la camilla del cuarto de estar. Ni un café ni un vaso de agua, tampoco las consabidas preguntas por la familia o los últimos viajes. Directamente al grano. Realmente estaba nervioso.

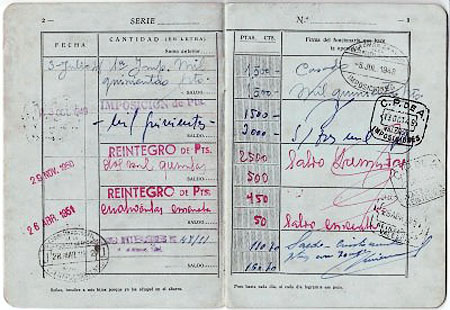

– ¡Mira esto!

Extractos bancarios. Me explicó que acababa de regresar de la caja de ahorros del pueblo, que estaba muy preocupado y que bajara la voz para que su mujer no advirtiera de qué hablábamos. Unos meses atrás había depositado unos ahorros, apenas diez mil euros, en la entidad bancaria para que se los colocaran en un depósito, para conseguir unos intereses, pero, siempre, con la posibilidad de recuperar en cualquier momento lo ingresado. Sin embargo, la responsable de la sucursal acababa de decirle que ese dinero no podría recuperarlo hasta 2020.

Me alarmé. Pensé en las preferentes, tan en boga, a través de las que se ha esquilmado impunemente a miles de personas. En este caso se trataba de obligaciones de deuda. La información era escasa, apenas un impreso del tamaño de una cuartilla, suficiente para inquietar al más pintado: en el reverso del papelillo se reconocía que se había advertido al cliente de que la fórmula entrañaba riesgo por estar accesible a muchas personas y porque, llegado el momento de cobrar, el titular se pondría a la cola de todos los acreedores de la entidad bancaria.

Concluí: le habían engañado.

Luego me contó que tenía otros ahorros. Unos, dispuestos para las necesidades de sus hijos; otros, como garantía para ir tirando. Los primeros, a plazo fijo; los otros, en un fondo. Los primeros vencen este mismo año; los segundos, el próximo. La cartilla de los fondos reflejaba un descenso en el valor de la aportación inicial. Eso ya importaba poco. Mi amigo no quería saber nada de bancos. Su hijo, que vive lejos, le acababa de advertir que no se fiara de la caja de ahorros del pueblo.

En ese momento su mujer pasó ante la puerta del salón. La llamó.

– ¿Qué quieres?

– Que veas esto.

Los extractos bancario. Su rostro se cubrió de pánico. Apenas conseguía articular frases sueltas. Temblaba.

El fue contando una tras otra la situación de sus cuentas. Ella se indignó por haber tomado las decisiones sin consultar con ella, apresuradamente, por su exclusiva cuenta. Él blandió todos los papeles y amenazó con un mutis tras entregar impulsivamente la documentación, al completo.

– Hazlo tú, no quiero saber nada de esto.

– Tenéis que ver menos la televisión, dije para salir del paso.

II

Tratamos de tranquilizarnos. No había modo. El estado de desconfianza acaba alentando otro depresión. En él estamos.

Mi amigo me pedía que le acompañara ante la empleada de la sucursal bancaria. Yo no quería asumir responsabilidades sobre los ahorros de otros, sobre sus emociones, sobre su futuro. Todo eso estaba en juego.

Acabamos sentados, los tres, frente a la responsable de la sucursal bancaria, impecable en sus modales, atenta en su actitud. Se empeñó en ser didáctica, pero los alumnos no estaban para aprender. Sencillamente, no se creían nada. Recelaban de cualquier enseñanza. Lo habrían hecho ante la verdad misma, de haber comparecido en aquel encuentro.

La bancaria argumentó que las obligaciones de deuda habían sido habituales entre las cajas de ahorro y que, hasta hacía unas fechas, podían reintegrarse siempre que el titular lo demandara. En dos o tres días recuperaban el dinero. Sin embargo, el Banco de España había cambiado las reglas sin advertir de ello a las entidades y sin que éstas se lo hicieran saber a los afectados.

– Por eso no hemos podido comunicárselo a los clientes. No lo sabíamos.

En este caso, en esta Caja, dijo su representante, se había habilitado una fórmula: el banco concedía al cliente un préstamo por el mismo importe de las acciones y al mismo interés que éstas tenían asegurado. O sea, explicaba ella, al término del periodo, lo uno menos lo otro igual a cero.

La responsable de la oficina lamentaba que se hubieran alterado las condiciones sin aviso previo a los clientes. Ella misma, aseguró, era una víctima más de las obligaciones que había recomendado. Y ahora lamentaba la desconfianza y los disgustos que estaba generando.

Mi amigos no acertaban a comprender la alternativa, enojados, desconfiados, recelosos incluso del comportamiento de ellos mismos. En varias ocasiones llegaron a levantarse de sus sillas, se intercambiaron los papeles, renunciaron alternativamente a continuar con el proceso, fuera el que fuere. Renegaron del préstamo, de las acciones e incluso de los ahorros. Para no renegar de ellos mismos. ¡Maldita sea!

III

La mujer que nos explicaba el estado de las cosas había mantenido la compostura, incluso la calma. Hablaba suavemente, callaba, observaba, consolaba, explicaba sin asomo de impaciencia.

Mis amigos se retaban. La mujer entendía que aquellos enojos obedecían a un estado general de un estado de desconfianza.

– Si estáis seguros de lo que decís, lo mejor sería que tuvierais todos vuestros ahorros en vuestra propia casa.

No era solo un estado general de desconfianza, sino de profundo desengaño. Particular. Sobre lo que decía, sobre lo que decidía. Sobre ella misma. En ese instante a la empleada de la sucursal bancaria se le quebró la voz, se entrecortaron sus palabras, respiró hondo y con sus manos ocultó la mueca que anunciaba una lágrima.

– Les aseguro… que no estoy aquí… para engañar a nadie.

El llanto era patente. No lo ocultó. Se sobrepuso.

– Yo no sabía que esta situación pudiera ocurrir. Lamento que se sientan engañados. Lo entiendo.

Continuó.

– En esta ocasión hay un remedio. No van a perder nada. Es lo que les ofrezco.

IV

Años atrás yo mismo había tenido una cuenta en esa misma sucursal. Me fui porque me engañaron. Comisiones y otros hábitos bancarios. Sin embargo, al abandonar en esta ocasión la oficina, donde la nueva responsable había culminado su argumentación con la voz quebrada y las mejillas húmedas, pensé que quizás un día de estos vuelva a pedir orientación a esta mujer. No para que me diga lo que debo hacer, sino para que no me engañe. En este tiempo quizás no se pueda pedir más.

No obstante, a Lucía le costará sacarnos –a Juan, a Piedad y a mí– de la incertidumbre y de la depresión. A lo peor, la contagiamos. Somos demasiados. Y tal vez, entonces, se sentirá culpable.