A la prensa se le reconoció durante mucho tiempo el monopolio para fijar criterios. A la radio se le negó ese valor, pese su mayor influencia en la formación de la opinión pública, tal vez porque España era una anomalía en la relación de los ciudadanos con dicho medio. La clase política se entregó en cuerpo y alma al control de la televisión, más por el imperio de sus audiencias que por su propia credibilidad. Apenas internet y las redes sociales se vincularon a nuestras vidas, surgieron apóstoles y profetas de su capacidad decisoria, casi determinante. Cada uno de estos asertos requiere, como mínimo, algunas precisiones, pero, dichos así, sirven para trazar unas líneas de introducción o de contexto.

Juntos o revueltos, la Tv está muy viva

Lo cierto es que todos esos medios están ahí o, mejor, aquí; entre nosotros, juntos e incluso revueltos, agregándose más que compitiendo. Según lo comúnmente aceptado, los periódicos aportan elaboración y reflexión; la radio, rapidez y cercanía; la televisión, imagen y entretenimiento; las redes sociales, instantaneidad y participación. A todos se los ha considerado hegemónicos en algún momento y a todos –salvo a internet y sus epígonos, en plena adolescencia– se los ha matado en ocasiones o, al menos, se ha anunciado su defunción. Sin embargo, hasta ahora han sobrevivido a sus achaques y de poco ha servido negarles su papel en la feria de la comunicación; tampoco, denigrarlos. Aquí están. Cada uno, a su manera, y todos ellos operando de forma complementaria sin necesidad de ponerse de acuerdo.

El 15M, la primavera árabe, Podemos y tantos otros movimientos que, según hemos convenido, ponen de manifiesto el papel ascendente de los medios digitales no se explican sin esa compleja telaraña. Las redes sociales contribuyeron a la movilización, pero los analógicos, como mínimo, a su reconocimiento, a su prestigio e incluso a su tergiversación; y entre todos ellos, la televisión ha jugado un papel decisivo, porque es mucho más que un medio informativo, porque se trata de un reflejo o un sucedáneo de la vida misma. Un espacio para la comunicación, el entretenimiento, la ocupación del ocio, incluso la formación, la educación o la identificación colectiva, en el que caben formas de expresión complejas, aunque en la práctica solo se produzcan esporádicamente.

La influencia social de la televisión se ha explicado, y aún se insiste en ello, en función de su audiencia. El número de espectadores que se sienta frente al televisor a diario no ceja, la cantidad de horas que los ciudadanos dedicamos a su contemplación se sigue incrementando, el éxito de determinados programas –pese a la fragmentación de las audiencias– y hasta el crédito concedido por los ciudadanos a los telediarios –aunque ahora sean los informativos privados los que absorben las mayores cuotas de share o de rating– corroboran, en cualquier caso, que este medio no admite parangón con otros fenómenos similares en el ámbito de la información, el entretenimiento y la cultura. Y aunque se constaten algunos cambios, y se atisben más, los datos contradicen la transformación radical en el uso de la televisión. Desde un punto de vista cuantitativo la caja negra se resiste a la muerte anunciada; bien al contrario, en los segmentos de edad mayoritarios e incluso en determinadas clases sociales –aspectos no menores– la agonizante goza de una salud de hierro.

Lo importante es el medio

Los datos cuantitativos lo avalan, pero, aunque siempre acudamos a esas referencias, lo más relevante del medio televisivo no radica en sus aspectos numéricos y estadísticos. La televisión no es un medio más entre los convencionales o en la sucesión prensa-radio-televisión–internet/redes sociales. La imagen no aportaba a la televisión un nuevo valor –en los términos en que pudo hacerlo la voz a la radio, que añadía la calidez de que carecía el periódico–, porque, en realidad, transformaba el modelo de comunicación y, en la medida en que se acabó implantando de manera hegemónica, a los otros medios y a la sociedad, obligada a cambiar algunos de sus viejos paradigmas. Los otros medios han tenido que someterse a la hegemonía de la imagen e introducir elementos que les eran ajenos: no tanto la fotografía como el grafismo, la infografía, la estructura de los contenidos… Hasta la literatura advierte esa influencia. Y la radio, por supuesto. Internet, por su parte, llegó con todo ello incorporado, o puesto. De la sociedad, nos ocuparemos luego.

La imagen se ha convertido, gracias a la invasión televisiva, en el nuevo lenguaje, con su propia gramática, su sintaxis y, a la postre, con su capacidad para conformar el pensamiento de quienes lo usan, ya sean hablantes u oyentes. Los primeros seleccionan sus contenidos en función de los recursos visuales, los otros se someten a la seducción de sus brillos y sus formas. Y a través de ellos, la transmisión de informaciones o contenidos se realiza mediante el impulso emocional que generan las imágenes, frente al cual un discurso complejo o simplemente matizado desde la reflexión, el estudio o la mesura se antoja impotente. El argumento se somete a la impresión y la reflexión o el raciocinio, a la emoción. El ciudadano se convierte en espectador.

Por todo ello, frente a la preocupación razonable sobre la propiedad de los medios de comunicación, Giovanni Sartori advertía de que “mientras nos preocupamos de quién controla los medios de comunicación, no nos percatamos de que es el instrumento en sí mismo lo que se nos ha escapado de las manos”. Un problema no sustituía a otro, sino que se añadía. O se multiplicaba.

Los medios han influido a lo largo de la historia en la implantación de determinadas concepciones de la economía o la política, de las preferencias culturales o los hábitos de consumo. Eran elementos del paisaje social, que ejercían cierto poder (o contrapoder); influyentes en todo caso, no siempre determinantes. En esa misma dirección, la televisión ha transmitido conceptos y valores, ha ahormado intereses y una percepción determinada de lo que ocurre, se ha convertido en un medio de vertebración social e incluso de identidad. Sin embargo, hubo un momento de inflexión en el que todo ello, y más, se articuló de una manera asumida con naturalidad.

La hegemonía de la emoción

Por casualidad –la tele se hizo mayor– o causalidad –coincidencia de intereses–, la televisión privada anticipó el uso y el abuso de lo emocional, la hegemonía de las imágenes, la confusión entre realidad y ficción, el solapamiento de informativos y programas, hasta conseguir el sometimiento de la audiencia a una fórmula basada en su capacidad para seducir sin necesidad de convencer. Hasta ese momento –más conceptual que temporal– no se había advertido en la comunicación de masas y en la sociedad actual la hegemonía del lenguaje emotivo sobre el racional, de la imagen caliente sobre el texto frío, que trastocaron los procesos de la argumentación y el debate. Incluso en las relaciones personales el lenguaje emocional se ha impuesto al discursivo.

El problema no radica tanto en el rumbo que marca esa realidad comunicativa con relación a cada uno de los problemas que se plantean, porque no es unívoco, sino en el hecho de que el pensamiento se base en emociones más que en argumentos. No se puede olvidar a ese respecto algo que señaló Hannah Arendt: que la primacía del discurso emotivo constituye un aspecto fundamental del lenguaje totalitario.

Lo privado sobre lo público

En cualquier caso, el modelo se impuso hasta tal punto que las fórmulas anteriores, vinculadas en Europa a la tradición de los canales públicos, se quedaron obsoletas y se hicieron residuales. El desconcierto de los medios públicos por la pérdida de un modelo menos radical, aparte de sus problemas de financiación y gestión –incluso de su manipulación–, no es ajeno a su profunda crisis. El espacio público que la televisión debía ser se privatizó, como en la vida misma.

La televisión ha exprimido la fórmula que el medio propiciaba, la que, además, favorecía su negocio. “Hacemos televisión para vender publicidad”, explicó Paolo Vasile, consejero delegado de Telecinco con indudable sinceridad –tan indudable que en su momento se interpretó como desfachatez– en los tiempos de mayor éxito económico de la cadena. Decía, por tanto, que el medio responde a las exigencias del negocio o, si se quiere, del mercado. El círculo estaba cerrado. Los intereses de sus propietarios, las virtualidades del medio y la ideología dominante resultaban coincidentes: manda quien manda y transmite lo que quiere transmitir, sin violencia aparente, porque, siguiendo este proceso tautológico, la televisión que se ofrece es la que esta sociedad demanda o, desde otra perspectiva, esta es la sociedad que esa televisión reclama. El modelo privado derrotó al público, más moderado, pero forzado a incorporar muchos de sus hábitos y sus normas.

La televisión acogió el modelo social imperante y, a cambio, trasladó su lenguaje a la sociedad: la hegemonía de lo emotivo sobre lo racional, de la imagen sobre la palabra, de la publicidad sobre el discurso, de lo inmediato sobre lo complejo y, a través de todo ello, la banalización de la información y la comunicación, la conversión de la vida personal en espectáculo, la confusión de la realidad con su representación, la radical transformación del objeto del debate –se pasó del convencimiento a la seducción–, la devaluación de los prescriptores sociales y su sometimiento a los intereses comerciales, al marketing, al consumo o a la competitividad.

Interacción sociedad/televisión

Más aún. Como señaló el antropólogo francés Marc Augè, “hoy son los medios de comunicación los que sustituyen a las mediaciones institucionales”. La televisión es el patio de vecinos, el salón de bodas, el confesionario, el parlamento, el tribunal de justicia, el defensor del pueblo. En ella se depositan sueños e ilusiones, se encuentran satisfacciones y frustraciones, se alimenta la propia vida. Porque esta sociedad no lee, escucha poco, ve mucho.

La interactuación entre sociedad y televisión ha seguido un proceso creciente. Así hemos conseguido –o aceptado– la televisión que el modelo social imperante demandaba, con nuestro consentimiento. Los poderes reales impusieron el formato, pero, a partir de ahí, fue este el que acabó marcando las pautas sociales. El medio se convirtió en mensaje. Y más aún: en norma. Por eso, en muchas ocasiones, más que preguntarnos sobre qué televisión o qué programación tenemos, convendría plantearnos en qué televisión vivimos.

Así es la televisión que decimos consumir, la que se adecua con plena coherencia al modelo de sociedad que se nos impone –con el consentimiento mayoritario–; es decir, la que, sin saberlo, habitamos. Son las consecuencias de lo que Giovanni Sartori consideró “la primacía de la imagen: la preponderancia de lo visible sobre lo inteligible nos lleva a un ser sin entender” o, al menos, al que le cuesta comprender abstracciones y entender conceptos. Y también, una advertencia para los que ven en la televisión el ágora griega, porque “quizás infravaloran la pasividad que conlleva la definición del ciudadano como espectador” (M. Augé).

Todo esto no significa que el medio estuviera condenado de antemano. No hay otro más adecuado para transmitir contenidos complejos de una manera accesible e incluso entretenida. Pero se da por hecho que en televisión una información no pude extenderse más allá de 50 segundos –si se trata de un informativo, porque en el programa siguiente sin ninguna información se pueden dedicar dos horas–, que los espectadores entienden poco y mal, que lo complejo debe descartarse o que las imágenes no son refutables, pese a ser siempre fragmentarias. (No se pueden olvidar a este respecto aquellas aberraciones convertidas en eslogan como “está pasando, lo estás viendo” o “así son las cosas y así se las hemos contado”).

No, la televisión no es necesariamente perversa o, al menos, no más que la sociedad en que se ampara. De hecho, la televisión también nos depara momentos de auténtico regocijo. Además, frente a la sintaxis del lenguaje impuesto hay defensa: pasa por la educación y, entre otras cosas, el aprendizaje de la gramática audiovisual. Pero no es ese el asunto que hoy tocaba, sino el de por qué la televisión aún mantiene su vigencia. Porque la caja, de tonta, no tenía un pelo. Le vendrían mejor otros epítetos.

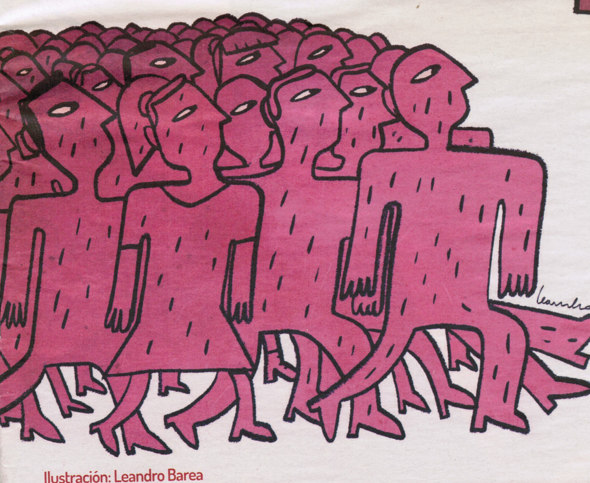

Este artículo fue publicado en tintaLibre, número 21, de enero de 2015. Las ilustraciones que loo acompañan son fragmentos de la original de Leandro Barea para dicha publicación.

Este artículo fue publicado en tintaLibre, número 21, de enero de 2015. Las ilustraciones que loo acompañan son fragmentos de la original de Leandro Barea para dicha publicación.