Los nuevos tiempos de la política –para entendernos, los surgidos tras las elecciones del 20D– resultan muy poco estimulantes. Las urgencias de una parte significativa de la sociedad española requieren menos frivolidades, menos tactismo, más silencio o, como mínimo, más atención a los demás antes de ofrecer las explicaciones propias. Las declaraciones de unos y otros sólo se entienden si se parte de un supuesto: aunque se hable de la formación del nuevo gobierno, tan solo ha comenzado una nueva campaña electoral; quizás porque en esta etapa este es el único tiempo real de la política.

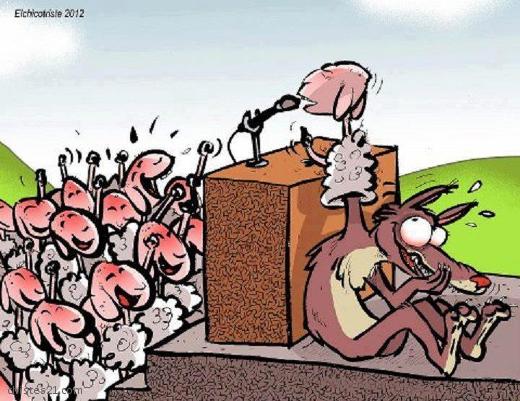

En una tribuna publicada en El País, bajo el título de Micropolítica, Jordi Soler explica que desde el punto de vista de la comunicación pública la situación actual difiere radicalmente de la anterior, porque esta se basa en una “batería mínima de consignas de un candidato en perpetuo bucle por las redes sociales”. Y que ese fenómeno general tiene en el caso de España “una perversa particularidad: en un país poco dado al debate, al intercambio sosegado de ideas y pareceres, en donde la opinión invariablemente, en el Parlamento, en la tertulia televisada o en la barra del bar, se impone a fuerza de gritos y sentencias lapidarias, la micropolítica tiene mucho más peso que en otros países en donde los electores tienen la oportunidad, gracias a una serie generosa de debates, de conocer las ideas, el estilo, el léxico, la cultura, la capacidad de reacción ante un latigazo verbal de ese político que pretende gobernar el país”.

En una tribuna publicada en El País, bajo el título de Micropolítica, Jordi Soler explica que desde el punto de vista de la comunicación pública la situación actual difiere radicalmente de la anterior, porque esta se basa en una “batería mínima de consignas de un candidato en perpetuo bucle por las redes sociales”. Y que ese fenómeno general tiene en el caso de España “una perversa particularidad: en un país poco dado al debate, al intercambio sosegado de ideas y pareceres, en donde la opinión invariablemente, en el Parlamento, en la tertulia televisada o en la barra del bar, se impone a fuerza de gritos y sentencias lapidarias, la micropolítica tiene mucho más peso que en otros países en donde los electores tienen la oportunidad, gracias a una serie generosa de debates, de conocer las ideas, el estilo, el léxico, la cultura, la capacidad de reacción ante un latigazo verbal de ese político que pretende gobernar el país”.

Así estamos. Basta asomarse a los programas de televisión e incluso a los informativos de estos días para adentrarnos en polémicas banales con frases hirientes, en debates agrios que los ciudadanos solo pueden interpretar como rechazo del acuerdo que reclaman, en confrontaciones en los aledaños del Congreso e incluso en el propio hemiciclo ajenas por completo a los votos que unos u otros recibieron.

Así estamos. Basta asomarse a los programas de televisión e incluso a los informativos de estos días para adentrarnos en polémicas banales con frases hirientes, en debates agrios que los ciudadanos solo pueden interpretar como rechazo del acuerdo que reclaman, en confrontaciones en los aledaños del Congreso e incluso en el propio hemiciclo ajenas por completo a los votos que unos u otros recibieron.

Nadie se salva. Todos juegan al corto plazo, todos se confrontan en un juego de las sillas en el que solo los empujones aseguran el asiento, donde muchas zancadillas las ponen los compañeros, en el que algunos corren el riesgo de morir de ego o de tactismo, donde reinan los aspavientos. La abundancia de politólogos debería recomendar otros valores, pero son ellos los que nos abruman con sus gestos.

Tiene mucho interés en este sentido el artículo de Íñigo Errejón, Desprecio patricio, publicado en El País, en el que explica que “todo cambio político va acompañado, a menudo precedido, por una serie de cambios estéticos, discursivos y simbólicos que marcan un quiebre de época, que fundan otro horizonte”. El dirigente de Podemos es, sin duda, un tipo inteligente, leído y hábil, pero presenta como espontáneo el papel (no solo el que leyeron en el acto de la constitución del Congreso) que interpretó cada uno de los parlamentarios de su formación. Por eso su conclusión suena a hueco: “Los diputados del cambio fueron muy cuidadosos con el protocolo, pero les hablaban, al prometer, a los que nunca habían sonreído o seguido con atención una sesión del Congreso. Libraron el miércoles una batalla cultural y, a decir de la reacción de establishment, la ganaron”.

Tiene mucho interés en este sentido el artículo de Íñigo Errejón, Desprecio patricio, publicado en El País, en el que explica que “todo cambio político va acompañado, a menudo precedido, por una serie de cambios estéticos, discursivos y simbólicos que marcan un quiebre de época, que fundan otro horizonte”. El dirigente de Podemos es, sin duda, un tipo inteligente, leído y hábil, pero presenta como espontáneo el papel (no solo el que leyeron en el acto de la constitución del Congreso) que interpretó cada uno de los parlamentarios de su formación. Por eso su conclusión suena a hueco: “Los diputados del cambio fueron muy cuidadosos con el protocolo, pero les hablaban, al prometer, a los que nunca habían sonreído o seguido con atención una sesión del Congreso. Libraron el miércoles una batalla cultural y, a decir de la reacción de establishment, la ganaron”.

Quizás la ganaron los diputados del cambio, pero muchos ciudadanos que votaron por eso (y no solo a Podemos) hoy lo lamentan. Esperaban menos gritos, menos consignas, más humildad, más compromiso con el acuerdo que aún reclaman, según las encuestas. Porque, para colmo, esta campaña electoral se está haciendo con el dinero y las expectativas de los ciudadanos. Y a destiempo.